CEO Thomas Müller zum Geschäftsjahr 2023 Globale Wachstumsstrategie

Wie HENSOLDT erfolgreich neue Märkte erobert Der neue CEO stellt sich vor

HENSOLDT heißt Oliver Dörre willkommen Radare im Einsatz

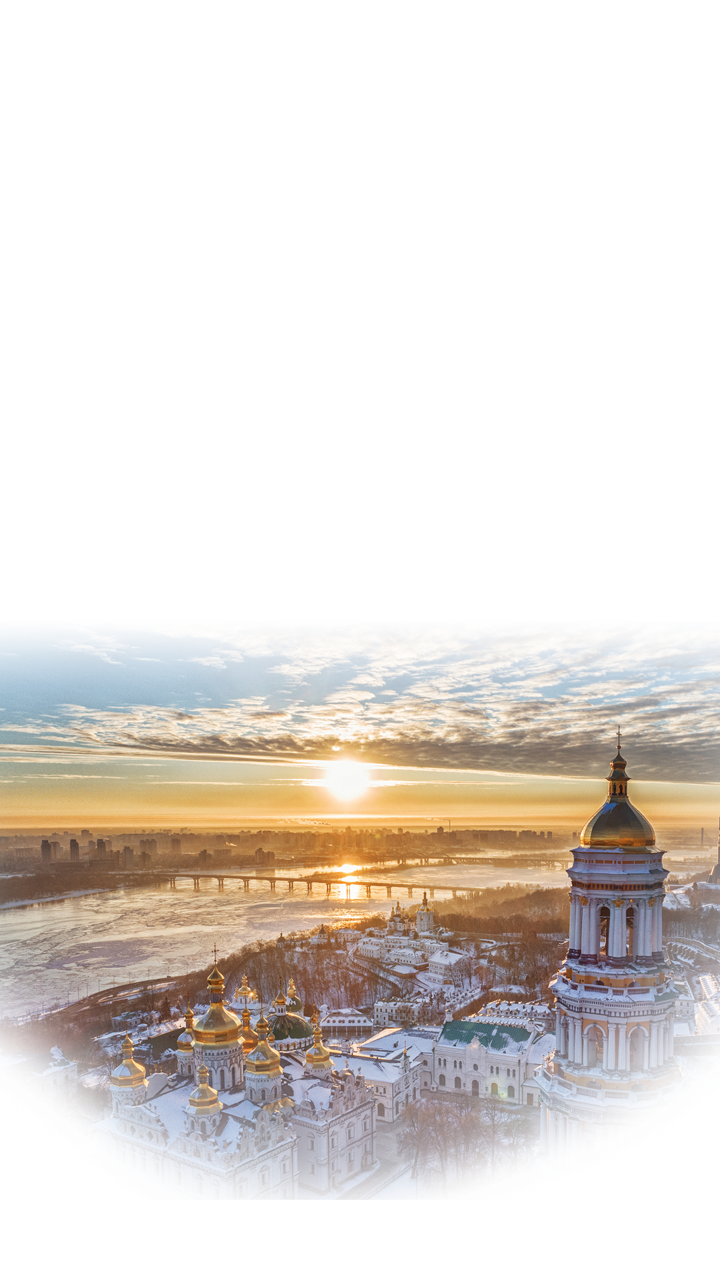

Wie HENSOLDT-Technologie in der Ukraine Leben rettet Wachsendes Portfolio

Wie HENSOLDT heute die Produkte von morgen entwickelt Innovation und Technologie

Wie HENSOLDT Startup-Dynamik in die Verteidigungsbranche bringt Erfolgreiche Akquisition

Wie HENSOLDT seine Position als führender Lösungsanbieter stärkt Industrialisierte Manufaktur

Wie HENSOLDT effiziente Prozesse für seine wachsende Produktion schafft Neues Selbstverständnis

Wie die Zeitenwende die Wahrnehmung von HENSOLDT verändert hat Ingenieure der Zukunft

Wie HENSOLDT erfolgreich dem Fachkräftemangel begegnet

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Lagebericht und

Konzernabschluss 2023

HENSOLDT verbindet hohe Innovationskraft mit einem attraktiven, robusten Geschäftsmodell. 2023 waren die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen geprägt von starker Inflationsdynamik, makroökonomischer Volatilität und Verwerfungen in den globalen Lieferketten. In diesem herausfordernden Umfeld hat HENSOLDT seinen erfolgreichen Wachstumskurs fortgesetzt. Das Unternehmen verzeichnete deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum bei hoher Profitabilität.

ESG-Bericht

2023

Nachhaltigkeit ist für HENSOLDT nicht nur eine Strategie, sondern insbesondere eine Haltung und Denkweise. Ob bei unseren Produkten, Standorten oder Lieferketten, wie nehmen unsere soziale, gesellschaftliche und ökologische Verantwortung ernst. Sicherheit ist die Grundlage für eine nachhaltige Zukunft und Sicherheit ist der Kern unserer täglichen Arbeit.

Der Nachhaltigkeitsbericht berichtet über Fortschritte und Entwicklungen der ESG-Strategie 2026 und erfasst Nachhaltigkeitsinitiativen sämtlicher Geschäftsbereiche.